통맥법

도선통맥풍수라는 책이 있습니다.

저자는 윤갑원

氣不自成 必依脈而立

脈不自爲 必因氣而成

蓋有脈而 無氣者有矣

未有無脈 而有氣者也

기는 스스로 이루어진게 아니고

맥에 의해 세워진 것이며

맥은 스스로 된게 아니고 반드시 기로 인해 이루어진 것이다.

대개 맥이 있는데 기가 없을 수 있지만

맥이 없는데 기가 있는 건 없다.

이런 글이 있습니다.

풍수이론에서 기나 맥이나 용이나 이런 것을 구분하는 것이 쉽지는 않습니다.

책을 지은 저자들마다 다른 개념으로 사용하기도 하는 것 같아서 일관적으로 말하기가 애매하기도 합니다.

대강 맥은 이론이나 맥락적인 이치적인 것하고 실재 용의 흐름이나 기의 연관을 합쳐서 하는 말이기도 합니다.

예를 들면 맥을 집는다고 손목을 잡을 때 손목의 혈관의 요동을 보는 것이 아니라 그 요동을 알 수 있는 이론을 적용하는 것이 됩니다.

서구인처럼 일분에 몇번 뛰는 것인지를 보는 이론으로 하는 것도 맥이고

한의학에서처럼 다양한 체계를 가진 것일 수도 있는데 즉 어떤 것을 보기 위해서 그것을 진단하는 이해하는 틀이 있는데 이런 것이 있는 다음에야 사물이나 사건을 납득하고 이해하며 받아들이고 처리하게 됩니다.

이런 이론과 실재의 관계에서 하나의 의미를 쟁취해가는 것을 맥이라고 합니다.

그래서 산천을 볼때도 어떤 이론이 없으면 즉 산을 볼 때 산을 보는 이론이 없으면 그저 단풍놀이나 하는 것과 다를 것이 없습니다. 즉 알면 보이는데 이건 알아야만 보인다가 되는 것입니다.

이걸 맥이라고 합니다.

어떤 맥으로 산줄기로 보았을 때 기가 있다면 그건 이러한 이론으로 보면 여기가 좋은 곳이다라고 하는 것입니다.

다른 맥으로 보면 기가 없다고 할 수도 있습니다. 다른 이론을 적용하면 여긴 아니고 다른 곳이다라고 할 수 있는 것입니다.

그래서 맥이 있는데 기가 없을 수 있다고 위에 말합니다.

이론은 말이 되는데 막상 혈이 아니다. 좋은 곳이 아니다라는 것이 됩니다.

그런데 맥이 없는데 기가 없을 순 없다고 합니다.

즉 설명할 수 없는데 이론이 없는데 이해를 못하는데 어떤 곳을 기가 있다고 할 순 없다는 것입니다.

그곳이 좋은 곳이면 그에따른 이론은 반드시 있다는 것입니다.

왜 좋은지 모르는 것은 지식이 부족한 거지 그 자리가 아닌 게 되는 것이 아니라는 것으로

이론보다 실재의 형기적인 산천을 더 중시하는 것이 됩니다.

이 저자는 말합니다.

이궁동행룡은 사룡이다. 그런데 그 산줄기가 기복 하고 위이 하면 사룡이 아니다.

이렇게 말합니다. 이론으로 사룡이라고 해도 그것이 모양이 생룡을 띄면 그건 생룡이라는 것으로 이론이 먼저가 아니라 형기가 먼저라고 하는 것입니다.

기라고 하는 것은 혈이라고 하는 것이나 인체의 경맥이나 기운행이나 어떤 전자기나 그런 것을 말하는 것은 아닙니다.

기는 그것이 우리의 생활에 작용하는 감응이고 운명적인 들고남에 영향을 주는 것을 말합니다.

즉 우주의 구조체계라고 해야 합니다.

왜 험하게 보이는 바위에 앉아서 김밥을 먹었을 뿐인데 그날 지인하고 갈등을 일으키는지 알 수가 없습니다.

이런 서로간에 작용하는 역학적인 관계를 일일이 다 알지 못하니 신이라고 하고 그것이 물리적인 것과의 연관에서 동기가 되고 가감이 일어나서 기라고 합니다. 그런 물리적인 산천이나 사물이나 주위의 환경들의 연관에서 일어나는 다양한 현상들을 이롭게 나타나고 진행하기 위해 산천을 연구하는 것입니다.

용이라고 하는 것은 산줄기를 말합니다. 이렇게 맥 기 용을 일단 이해합니다.

통맥법이라고 하는 것을 읽어보니 우리나라의 풍수 이론으로 보입니다. 차이나의 서적을 내가 다 본건 아닌데 별로 못 보던 것입니다. 게다가 가문이나 조상을 중시하는 내룡 위주로 맥을 보는 것이라 조선의 편협이 보입니다.

통맥법 자체는 내룡만 보는 것이고 물의 수구를 전혀 안 봅니다. 물은 관계없다는 식입니다.

그렇다고 통맥법을 쓰는 분들이 그런 이론을 모르거나 하는 것은 아니고 통맥법 자체가 그렇다는 것입니다.

저자도 해볼건 다 해보고 남이 아는 건 다 알고 거기에 통맥법을 위주로 사용하는 것으로 보입니다.

심하게는 사대국포태법이나 구성수법이나 현공법을 사기 치려고 하는 것으로 몰아붙입니다.

그런 것으로 지나치게 점 식으로 이렇게 된다 저렇게 된다. 병든다 망한다 누가 죽는다. 재산이 망한다. 하면서 떠드는 게 맘에 안 드나 봅니다.

거기에 통맥법이 쉽습니다. 내룡이 이방향이면 이런 좌향을 하면 된다라는 체계로 합니다.

그래서 거기에 이상한 이론을 더해서 가타부타 말하는 것이 불필요해 보이는 것도 됩니다.

남이 한 번에 수백만 원씩 받고서 땅을 보러 가는 것에 50만 원 받는다고 하는 것을 보면 돈 벌려고 풍수 짓을 하면서 지랄하는 것들이 꼴 보기가 싫은가 봅니다.

일단 통맥법이 어떻게 나온 것인가가 있는데

이 책을 보면 조선시대에 또 고려 때부터 만들어지는 과정이 있는 듯이 보이는데 그러면서 여기저기 전국에 흩어져서 자기 나름으로 알아낸 비법 같은 것과 가문에 내려오는 비장된 것들을 모아서 펴낸 것입니다.

그래서 또 그런 비방을 하나 발견하면 책에 첨가해서 다시 증보판을 내는 과정을 반복했습니다.

그 유명한 하소결부터 모아 뇠는데 그런 것이 통맥 법이라고 정리된 것은 아니고 각자의 비방들이 있는데 따지고 보면 통맥법이라고 합니다. 통맥법을 모르는데 단편적으로 이런 이런 룡에 이런 좌를 해야 한다. 이런 것을 꺼려야 한다.

이런 식으로 경험적으로 만들어진 각종 이론들이 통맥법이라고 합니다.

그럼 통맥법이 뭔가 하면

일단 패철에 쌍산오행이라는 것이 있습니다.

24방향으로 쪼개져 있는데 이걸 쉽게 하기 위해 12개 방향으로 줄이는 것인데 12 지지에 맞추는 것이죠

그래서 임자가 하나 계축이 하나 간인이 하나식으로 둘을 하나로 만드는 방법이 쌍산오행입니다.

임자 계축 간인 갑묘 을진 손사 병오 정미 곤신 경유 신술 건해

이렇습니다.

그런데 이렇게만 룡이 내려오는 것은 아니죠

이궁동행이라는 것이 있는데 임자로 안 오고 자계로 오는 것이죠

임자와 계축식으로 오면 좋은데 그 중간에 자계로 오는 것입니다. 그러면 사룡이라고 합니다.

그런데 앞에 말했듯이 이런 사룡도 굴곡이 있으면 생룡이 된다고 했습니다.

또 이 사룡도 12개가 되는데 이중에 4개는 예외라고 합니다.

그게 축간 진손 곤신 술건 이건 사룡인데 따로 천룡이라고 賤龍합니다.

무인이 되는 것이라서 무를 천시해서 그렇게 된 것인데 요즘은 이공과 이고 군검경판이 되는 것이라서 거기에 사업적인 것이니 이게 사룡이 될 수 없습니다. 오히려 반기는 것이죠

이렇게 일단 사룡과 생룡을 나눕니다.

그리고 이게 맥을 잡는데 그 맥, 이론은 더 간단합니다.

쉽게 자인진오신술이라고 이건 양이고

축묘사미유해라고 이건 음인데

이걸 좌선룡 우선룡이라고 구분하는데 이게 방향을 말하는 것이 아니라서 선천후천역을 혼합해서 다 좋은거라고 말하려고 견강부회한 거 같고 별로 상관도 없는 역학 이론 인듯한데 그냥 양은 양끼리 음은 음끼리입니다.

자인진오신술식으로 양끼리 내룡이 내려오면 좋은 것이고 거기에 양으로 좌향을 합니다.

즉 자로 내려오면 인이나 술로 좌향을 하는 것입니다.

즉 임자로 내려온 건 간인이나 신술로 좌향을 하는 것입니다.

음은 음끼리 맞추는 것이죠

이게 다입니다.

천룡은 아무거나 다해도 되는 식인데 음양을 안 가립니다.

그러니까 갑묘로 내룡이 오면 손사로 좌향을 하는데 이걸 4절통맥이라고 합니다.

갑이 하나 묘가 둘 손이 셋 사가 넷이라서 4절입니다.

갑묘가 손사로 꺾이고 여기에 정미로 좌향하면 6 절식으로 해갑니다.

즉 자인진오신술로 맞추고 축묘사미유해로 맞추는 것이죠

육효를 배운 적이 있으면 이런 것이 쉽게 알 것인데 명리에선 이런 구분을 잘 안 하죠

잘 생각해보면 산줄기가 30도에서 60도 정도 꺾이는 것을 길하게 보는 것입니다.

이건 눈으로 봐도 황금비율 같은 것입니다. 이쁘게 보이는 S자가 있는 것이니까요

산줄기가 꺾이는 것이 이쁘게 그럴듯하게 되면 일단 된다가 되죠

내룡이 직선으로 내려오면 살이라고 하는 것이니까요

이런 것은 일단 약간 비켜서 자리하는 것이 일반입니다.

그냥 대놓고 하는 경우도 있습니다. 남명의 묘를 가보면 뒤 내룡이 살인데 그냥 했던데 성질머리가 그런 것입니다.

사실 이런 이론들은 그냥 적용할 것은 못됩니다.

그런 삶의 모양이라고 했으니까요

입수가 두둑해야 좋다고 합니다. 그런데 정약용 묘를 가보면 뒤가 묘보다 낮죠 서서히 내려가는 것이라서 후룡이 힘이 없습니다.

그래서 흉당이라고 말하는 사람도 있습니다.

그냥 아버지가 그다지 출세를 못한 것이지 땅의 길흉과는 무관합니다. 아버지가 출세한 것이면 당연히 좋죠 자수성가가 힘든 것이니까요 그런 식이면 흉지가 되겠죠

그래서 이 통맥법은 내룡만 중요시하는 것입니다. 내룡이 길하냐 아니냐 이것만 보는 것이고 거기에 좌향까지 이미 정해져 있으니 상당히 답답한 것이긴 합니다.

"니 아버지 뭐하시노?"

이런 의미가 되니까요 그래서 조선시대에서나 나올 법한 이론이라고 하는 것입니다.

양구빈처럼 물만본다식으로 하면 "니 아버지 뭐 하는 건 내 모르겠고 너 부자야?"

이럴 수도 있겠죠

사실 뭐가 더 나은 건가는 이미 정해져 있습니다.

다만 인간들의 지식은 현실의 감정을 따르지 못합니다. 아니 힘들어합니다.

누구나 명예도 중요하고 돈도 중요하고 그런 중을 가지려고 하지 돈만 아는 인간이거나 돈이 아니라 명예로 굶겠다고 하는 것도 좀 지나친 것이기도 하니까요

하지만 지금의 현실은 명예가 밥 먹여주나 얼굴 팔리는 것은 잠깐이고 돈 있으면 원하는 것을 할 수 있다고 생각하는 것겠죠

손해 보면 등신이 되고 온갖 수단 방법으로 일단 돈 되는 것이면 법이고 일가친척이고 명예고 뭐고 제치는 것이니까요

이 몇 줄로 통맥법을 다 설명했다고 할 수 없습니다.

이 책은 통맥법외에 일반 풍수 이론도 설명하고 있긴 한데 글 성격상 초보자가 보기엔 혼란할 수 있습니다.

다른 초보적인 것을 보는 게 낫고 통맥법은 이걸 봐야 하고 그렇습니다.

수법도 설명하고 있는데 이런 건 다 비슷합니다.

다만 여기에 택일법이 신기한 게 있는데 일반적으로 택일법은 천기대요를 기준으로 하는 경우가 많습니다.

그런데 여긴 그것과 다른 것을 하는데 그건 망자는 죽었으니 사주 버리고 산을 기준으로 해야 하니 좌향의 좌를 기준으로 택일을 한다는 것입니다.

그래서 해자축좌면 겨울이나 가을에 하고 식입니다.

그 땅의 좌를 보고 하는 것이지 이미 죽은 놈의 사주 따위를 기준으로 할게 뭐냐 식입니다.

이건 하나의 기미로 사용할 수 있을 거 같아 흥미롭습니다.

그리고 이런 이론도 말하는데

시체의 방향과 묘의 방향을 다르게 할 수 있다는 것입니다.

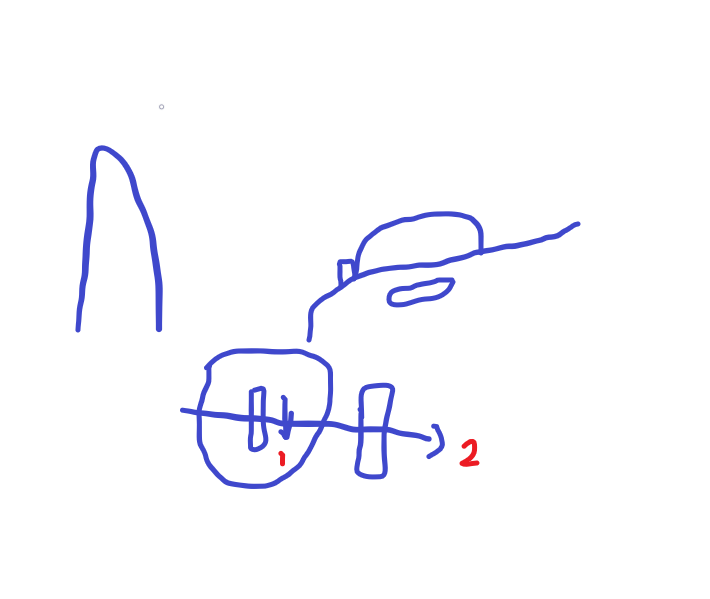

1번이 시체의 방향이고 2번이 봉분의 방향입니다.

이 둘을 다르게 할 수 있다고 합니다.

앞에 압살이 있어서 또는 어떤 흉하거나 이유가 있어서 방향을 틀어야 하는데 내룡에 맞추어서 시체는 저 방향이 편안하니 그렇게 하고 봉분의 좌향은 후손에게 영향을 주는 것이라서 이것을 길한 뱡향에 한다는 것입니다.

시체의 방향과 묘의 좌향의 구분은 처음 들어서 생각거리가 됩니다.

원래 좌향을 정할 때 내룡에 따른 좌향과 인위적인 좌향의 차이가 있고 그 이유도 있는데

이렇게 시체와 좌향을 다르게 할 거라고는 생각 못한 것입니다.

봉분의 좌향만으로 후손에게 주는 영향이 있는 것인가 하는 것에 아직은 잘 모르겠습니다.