거문

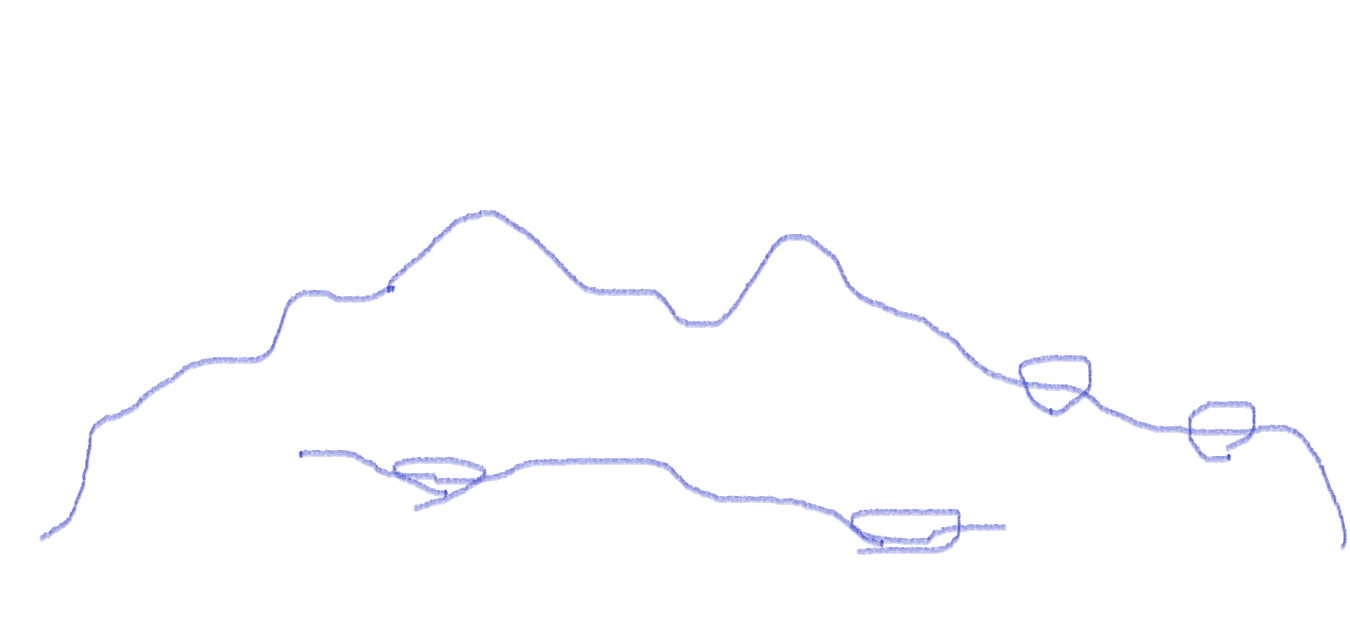

이게 경기도 양평의 추읍산입니다.

종을 엎어 놓은 거 같죠

이런 정도로 종같은 산이 찾기가 힘듭니다. 거문은 귀하게 되는데 저 산이 임금의 병풍 같기도 해서 저걸 뒤에 두고 묘를 쓴 자가 조순입니다.

정순왕후의 아버지이죠. 이 정순왕후가 두번이나 수렴청정하는 기록을 세웁니다.

이게 경주의 망산이죠

이건 솥갑습니다. 정말 아릅답죠

와혈을 찾아야 합니다. 우묵한 듯한 곳을 찾는 거죠

이 두가지는 거의 거문의 전형적인 것입니다.

그런데

이런건 흔하지 않아요 그냥 대강 거문들이 더 많겠죠

저런식으로 산봉우리가 둥글게 되면 거문입니다.

여긴 두 봉우리가 다 거문이군요

저 산근처에서 와혈을 찾아야 합니다.

저건 두 봉우리가 양쪽이 있어서 뿔이 두개나 있는 거라서 남다른 사람이 됩니다.

고축사라고도 합니다. 정승이 나온다는 것이죠

이게 두툼하고 불룩한 것이니 음이 됩니다.

그러면 양이 되는 와혈을 찾는데 우묵하고 살짝 가라앚은 능선이나 자리를 가죠

대충 이런 자리가 되죠 우묵한 곳

그래서 대강 멀리서 어디쯤인지 보고 찾으러 산으로 가야 합니다.

그게 아니라 저산을 일일이 돌아다니며 찾기란 너무 힘들 것입니다.

그런데 산모양이 탐랑처럼도 보이죠?

오른쪽 것은 탐랑이라고 해도 그다지 아니라고 하긴 뭐합니다.

그러면 와혈이 적당한게 없거나 남이 이미 쓰고 잇으면 유혈을 찾아야 합니다.

탐랑으로 보고 유혈로 하는 거죠

뭐가 진짜인지는 사실 애매합니다. 탐랑이 진짜였는지 거문이었는지는 발복을 봐야 하는데

이게 맞지 않으면 발복을 하지 않는게 아니라 다 발복은 합니다.

다만 우여곡절을 겪는 것을 보고 하죠

탐랑이었다면 학문적인 것으로 하려고 하거나 권력에 대한 집착이 심해집니다.

거문이었다면 약간은 학문이어도 순수학문보단 실용성에 더 치중하고 여자가 더 잘 되거나 인연이 되어 추천되거나 하는 식으로 방법상에 조금은 다른 면이 있는데 이게

거문인데 탐랑의 유혈로 했다면 학문적이거나 자기 실력을 더 드러내야 겨우 되거나

탐랑이었는데 거문으로 한다면 뭔가 드날리고 싶어서 드러내려고 하는데 학문적인 것을 요구해서 뭔가 어려움이 있다가 되는 것이기도 하는식입니다.

암튼 산 모양이 탐랑과 거문과 염정이 우선 비슷합니다.

예리한 맛이 있으면 염정이고

살찐거 같으면 거문이고

그 중간이 탐랑이죠

이렇게 헷갈리는 산들이 더 많아요

전형적인 것은 찾기 힘들죠

그리고 추읍산이 저렿게 정말 종처럼 생겼는데 사실 저건 그방향에서 봤을 때이고 다른 곳에서 보면 또 그렇지도 않아여

여기에 의문이 하나 드는데

어떤 산을 보면 이쪽에서 보면 이쁘고 뒤에서 보면 못낫으면 이걸 뭐라해야 하나 하면 이쁜 면과 못났면이 다 있는 것입니다. 그곳태생이 착한 듯하면 안보이는 곳에선 이상한 짓을 하는 사람이기가 쉽습니다.

이곳에서와 저곳, 아니면 유년기와 장년기 시기적으로 다른 짓을 할 수도 있습니다.

그래서 한쪽만 이쁘게 생긴 산이 무조건 좋은건 아니고 한쪽만 좋다가 됩니다.